皆さんは、日々のお仕事やプライベートで生成AIを使っていますか?企画書のアイデア出し、メールの作成、調べ物、あるいはちょっとした文章の推敲まで、今や生成AIは私たちの強力な相棒になりつつありますよね。

でも、こんな疑問を感じたことはありませんか?

「生成AIへのチャットって、一度に全部伝えた方がいいの?それとも、会話みたいに細かく分けてやり取りした方がいいの?」

この疑問、実は多くの人がぶつかる壁なんです。そして、この「チャットの仕方」をマスターするかどうかが、生成AIの活用効率を大きく左右します。特に、最近発表された興味深い研究レポート「LLMs Get Lost In Multi-Turn Conversation (arXiv:2505.06120v1)」では、このチャットの進め方によって、生成AIのパフォーマンスが大きく変わるという示唆に富む結果が示されています。

この記事では、そんなあなたの疑問を解消し、この最新の研究で得られた知見も踏まえ、今日からすぐに実践できる「生成AIプロンプトの使い分け術」を徹底解説します。この記事を読めば、もうチャットの仕方で迷うことはありません。あなたの仕事が劇的に変化するかもしれません!

一括指示?それとも会話形式?チャットの2つのスタイルを理解する

生成AIへのチャット方法は、大きく分けて2つのスタイルがあります。

- 一括指示(Single-Turn):

- 一度のチャットで、目的、背景、条件、期待する出力形式など、全ての情報を詳細にまとめて指示するスタイルです。

- 完成した設計図をAIに渡すようなイメージです。

- 会話形式(Multi-Turn):

- 複数のチャットに分け、段階的に情報を与えたり、AIの回答に対して質問や追加の指示をしたりしながら、目的の出力を目指すスタイルです。

- AIとキャッチボールをするように、アイデアを育てていくイメージです。

それでは、それぞれのスタイルが持つメリットとデメリットを見ていきましょう。

「一括指示(Single-Turn)」のメリット・デメリット

この「一括指示(Single-Turn)」スタイルは、以下のような特徴があります。

メリット:

- 効率的: 一度で全てを伝えられるため、迅速にアウトプットが得られます。特に、指示が明確でAIに迷いの余地がない場合に効果的です。

- 構造化された情報の伝達に優れる: 企画書の骨子やコードの生成など、特定のフォーマットや構造を持つ情報を要求する際に、細かく条件を記述できるため、AIが意図を正確に理解しやすくなります。

- コスト効率: APIを利用している場合、やり取りの回数が少ないため、APIコール数の削減に繋がる可能性があります。

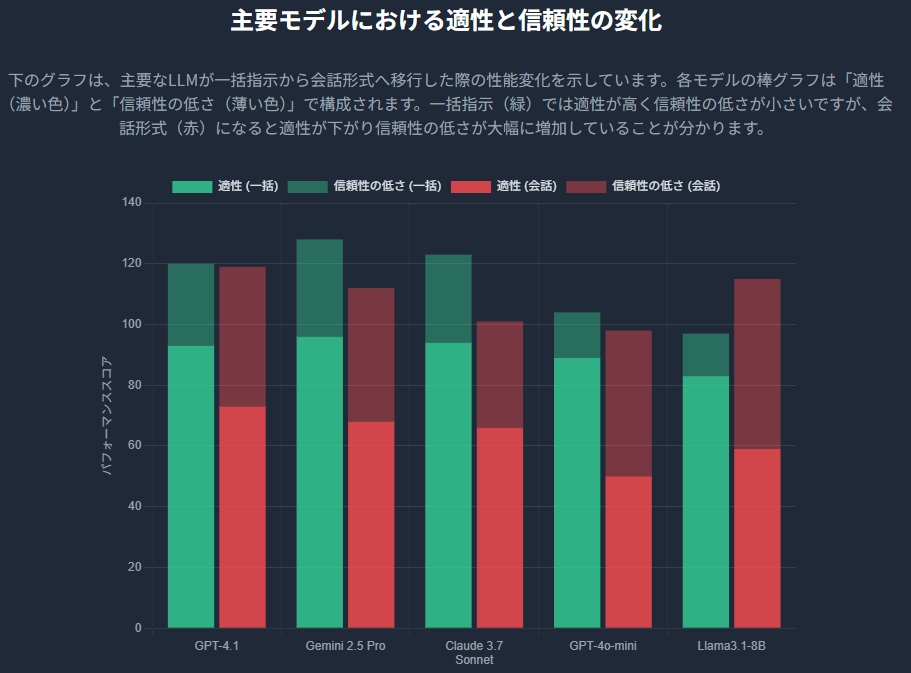

- AIの信頼性が高い傾向: 「LLMs Get Lost In Multi-Turn Conversation」の最新研究が示すように、完全に指定された一括指示の環境では、AIは高いパフォーマンスと低い「信頼性の低さ」を示すことが確認されています。これは、AIが一度にすべての情報を得られるため、途中で誤解や迷いが生じにくいことを示唆しています。

デメリット:

- 修正が難しい場合がある: 想定と異なる出力だった場合、どこが悪かったのかを特定し、プロンプト全体を修正する必要があり、手間がかかることがあります。

- ニュアンスの伝達が難しい: 複雑な感情や微妙なニュアンスを含む文章の生成など、文脈によって解釈が変わるような指示は、一度で完璧に伝えるのが難しい場合があります。

- 「思考の壁打ち」には不向き: アイデア出しのように、AIの多様な視点や提案を引き出しながら思考を深める作業にはあまり向いていません。

「会話形式(Multi-Turn)」のメリット・デメリット

次に、会話型AIとの「会話形式(Multi-Turn)」チャットのメリット・デメリットです。

メリット:

- 思考の壁打ちができる: 漠然としたアイデアを形にしたい時や、問題解決の糸口を探したい時に、AIからの質問や提案を受けながら思考を深めることができます。

- 柔軟な調整が可能: AIの回答を見ながら、その場で指示を修正したり、追加情報を与えたりできるため、最終的なアウトプットをより理想に近づけやすいです。

- ニュアンスの伝達に優れる: 細かい表現の調整や、試行錯誤を通じてより自然な文章を生成したい場合に、対話を通じてAIの理解度を高めることができます。

- AIとの「共同作業」感覚: まるで人間と議論するように作業を進められるため、AI活用が楽しく感じられることもあります。

デメリット:

- 手間がかかる: 目的のアウトプットに到達するまでに複数回のやり取りが必要になるため、時間と手間がかかる場合があります。

- 情報の散逸: 会話が長くなると、以前の指示やAIの回答を遡って確認するのが大変になることがあります。

- AIが文脈を見失う可能性(重要!): 「LLMs Get Lost In Multi-Turn Conversation」の大規模なシミュレーション実験によると、生成AIは多段階の会話(会話形式でのチャット)において、単一の指示に比べて平均で39%もパフォーマンスが低下するという結果が出ています。このパフォーマンス低下の主な原因は、AIの「信頼性の低さ」が平均112%も大幅に増加することにあると指摘されています。

重要な注意点:生成AIが会話で「道に迷う」現象

上記の研究「LLMs Get Lost In Multi-Turn Conversation」では、AIが会話形式のチャットで「道に迷ってしまう(Lost in Conversation)」現象が確認されています。これは、AIが以下の傾向を持つためです。

- 時期尚早な回答の試み: 会話の早い段階で不完全な情報に基づいて誤った前提を置き、 時期尚早な回答を生成しようとします。

- 過去の誤りへの過度な依存: 一度誤った回答を試みると、その後の対話で正しい情報が与えられても、過去の(誤った)回答に過度に依存してしまい、軌道修正が困難になる傾向があります。まるでAIが会話の途中で道に迷ってしまい、回復できないような状態です。

- 冗長な回答の生成: 会話が進むにつれて、AIがより長く、冗長な(”bloated”)回答を生成する傾向があり、これがさらなる誤解や前提の混入に繋がることがあります。

- 中間情報の見落とし: 長い会話では、AIがプロンプトの初めと終わりの情報に過度に注意を払い、会話の中間部分で与えられた重要な情報を見落とす「lost-in-the-middle-turns」という現象も確認されています。

- Temperature設定の限界: AIの出力のランダム性を抑えるためにTemperature設定を下げても、多段階の会話においては信頼性の改善にほとんど効果がないことも示されています。

これらの課題は、より高性能なAIモデルでも同様に発生することが報告されており、「生成AIプロンプト」の設計と運用において、私たちが意識すべき重要な点です。

あなたの仕事が変わる!シーン別「生成AIプロンプト」使い分けマニュアル

では、具体的にどのようなシーンで、どちらのチャット方法を選ぶべきなのでしょうか?実践的な使い分けの例を見ていきましょう。これが「ChatGPT活用術」の真骨頂です。

ビジネスシーンでの使い分け例

| シーン | おすすめのチャット方法 | その理由とポイント |

|---|---|---|

| 企画書・報告書の骨子作成 | 一括指示 | 概要、目的、ターゲット、構成要素などを詳細に一括で指示することで、AIは論理的で整合性のある骨子を効率的に作成できます。AIが勝手に前提を置くリスクを減らせます。 |

| ブレインストーミング・アイデア出し | 会話形式 | 最初の漠然としたテーマから始め、AIが提案するアイデアに対して「もっと具体的に」「別の視点はないか」などと質問を重ねることで、多様な発想を引き出せます。ただし、会話が長くなってきたら、後述の「新しいチャットで再開」も検討しましょう。 |

| メール文案の作成(定型文) | 一括指示 | 感謝のメール、お礼のメールなど、テンプレート化できるような定型的な文面は、目的と必要事項を伝えるだけで十分です。 |

| メール文案の作成(複雑な交渉や謝罪) | 会話形式 | 相手の状況や過去の経緯を考慮し、慎重な言葉選びが必要な場合は、AIの提案を見ながら調整したり、複数の選択肢を比較検討したりするのが効果的です。細かなニュアンスの確認を対話で進めます。 |

| データ分析の補助(指示明確) | 一括指示 | 「このデータから売上トップ5の製品を抽出し、表形式で表示して」など、具体的な分析内容や出力形式が明確な場合は一括指示が効率的です。 |

| データ分析の補助(探索的分析) | 会話形式 | 「この売上が落ち込んでいる原因について仮説を立ててほしい」「このデータの他に考慮すべき指標は?」など、分析の方向性を探る場合は対話を通じて深掘りします。 |

プライベートシーンでの使い分け例

| シーン | おすすめのチャット方法 | その理由とポイント |

|---|---|---|

| 旅行計画(大まかなプラン) | 会話形式 | 行き先、期間、予算、同行者などから始め、「どんなアクティビティがある?」「おすすめの宿泊施設は?」と対話しながら詳細を詰めていくのが効率的です。ただし、計画が複雑になったら、一度情報を整理して新しいチャットを始めるのが賢明です。 |

| レシピ検索・献立作成 | 一括指示 | 「鶏肉を使ったヘルシーな和食のレシピ」のように、シンプルな条件での検索であれば一括指示で十分です。 |

| レシピ検索・献立作成(アレンジや複数日の献立) | 会話形式 | 「このレシピをアレルギー対応にアレンジしてほしい」「一週間の献立を提案して。時短レシピ多めで」のように、複雑な条件や調整が必要な場合は対話を通じて具体的なアイデアを絞り込んでいきます。 |

| 学習・情報収集(専門分野の深掘り) | 会話形式 | 特定の専門用語の意味を尋ねたり、ある理論について異なる視点からの解説を求めたりと、AIを「家庭教師」のように活用することで、理解を深められます。不明瞭な点があれば、その都度確認・深掘りできます。 |

効果的なプロンプト作成のポイント(補足情報)

どちらのチャット方法を選ぶにしても、効果的なプロンプトを作成するための基本的な考え方は共通です。

- 目的を明確に: 「何がしたいのか」「最終的に何を得たいのか」を具体的に伝えましょう。

- 役割を与える: 「あなたはベテランのマーケターです」「あなたは親切な旅行プランナーです」のように、AIに役割を与えることで、その役割に応じた回答を引き出しやすくなります。

- 制約条件を明示: 「200字以内で」「小学生にもわかる言葉で」「ポジティブなトーンで」など、AIが回答を生成する上での制約を明確に伝えましょう。

- 出力形式を指定: 「箇条書きで」「表形式で」「JSON形式で」など、期待するアウトプットの形式を指定すると、AIはそれに従って出力してくれます。

- 具体的に、簡潔に: 漠然とした指示ではなく、できるだけ具体的に、しかし冗長にならないように簡潔に伝えましょう。

これらのポイントを意識するだけでも、生成AIからのアウトプットの質は格段に向上します。

結論:最適な「生成AIプロンプト」は、あなたの使い方次第!

「生成AIへのチャットは、1回でまとめて伝えた方が良いのか、会話形式で複数に分けた方が良いのか」という疑問への答えは、「正解はなく、タスクと目的に応じて使い分け、さらに会話の特性を理解して戦略的に利用する」ことです。

この記事で紹介した「一括指示」と「会話形式」のメリット・デメリット、そしてシーン別の使い分け例を参考に、ぜひあなた自身の生成AI活用術を磨いていってください。特に、会話型AIには、その対話の特性ゆえの課題があることを理解することが重要です。

今日からあなたに試してほしいこと。それは、まずは両方のチャット方法を試してみることです。

簡単なタスクで一括指示を試してみて、次に複雑なアイデア出しで会話形式を試してみてください。きっと、それぞれのチャット方法の「得意なこと」が見えてくるはずです。

そして、もし生成AIからの回答が期待通りでなかったり、AIが混乱しているように感じたりしたら、以下を試してみてください。

- 新しいチャットで再開する: 同じ情報を与える場合でも、これまでの会話をリセットして新しいチャットを始めることを検討してください。AIが前の会話で「道に迷っている」場合、新しいスタートが劇的にパフォーマンスを改善する可能性があります。

- 情報を統合して再入力する: AIとの対話で複数の指示を重ねた後に混乱が見られる場合、これまでの指示内容を一度まとめてもらい(例:「これまでの会話内容を要約してください」)、その要約を新しいチャットの最初のプロンプトとして使用することが効果的なプロンプト作成のテクニックとなります。

生成AIは、まさに可能性の塊です。この新しいツールを使いこなすことで、あなたの仕事はもっと効率的に、もっとクリエイティブになるでしょう。さあ、あなたも今日からChatGPT活用の達人を目指して、生成AIプロンプトの使い分け術を試してみませんか?

参考文献: